« 08-02/色とチャンネルの関係 | メイン | 8回目|5月31日(木)・6月1日(金)の授業復習ノート »

2018年05月31日

08-01/色が見える仕組み

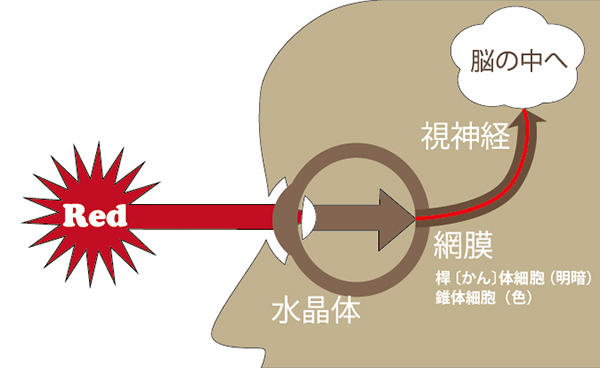

赤いものを見たとします。しかし、赤い、と私たちの脳が感じているだけです。実際には赤い光(電磁波)が物体から跳ね返され、あるいはそれ自体が発光して赤い光(620〜750 nmの電磁波)を出して、その光が目の中に入った結果です。

私たちはどこで、「赤」だと認識するのでしょう?

目に入った光は水晶体を通って、眼球の内部に入り、目の奥にある網膜に届きます。

網膜には光の明暗を感じ分ける「桿〔かん〕体細胞」と、色にを感じる「錐体細胞」細胞があります。

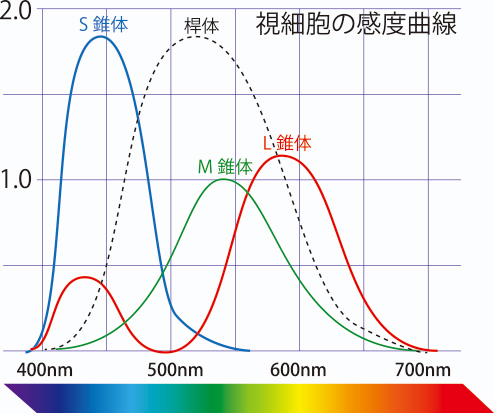

錐体細胞には3種類あって、それぞれが感じる電磁波の波長が違います。

・青である420nm前後に反応する電磁波→S錐体

・緑である534nm前後に反応する電磁波→M錐体

・赤である564nm前後に反応する電磁波→L錐体

錐体が電磁波をキャッチすると、パルス(電位)が生じ、そのパルスが脳に送られます。

脳は、パルスを色として知覚します。