10-01/本の構造いろいろ

10-01/本の構造いろいろ

一言で「本」といっても、世の中にはいろいろな本があります。

内容や目的も様々ですが、その構造もまちまちです。

内容やターゲット、価格、売られ方によって、構造や大きさが選ばれています。

本屋さんで売られる本の形と大きさは、工場で生産される紙の大きさに依存しています。本屋さんの棚の高さはだいたい何種類かに決まっており、どの会社の本も本棚に納まるように作られています。「A判」「B判」「四六判」。決まった大きさの紙を使って印刷され、機械の大きさも紙に合わせて作られ、大きさが一緒だと、売る人も本も持つ人も作る人も結果として楽ちん、ということになっています。

10-02/必要な要素をおさえる

オリジナルブックの台割用紙を用意して、ページ数を決定しましょう。本文(←「ほんもん」といいます。「ほんぶん」じゃありません)の他にどんなページが必要でしょうか。その種類を書き出しておきましょう。

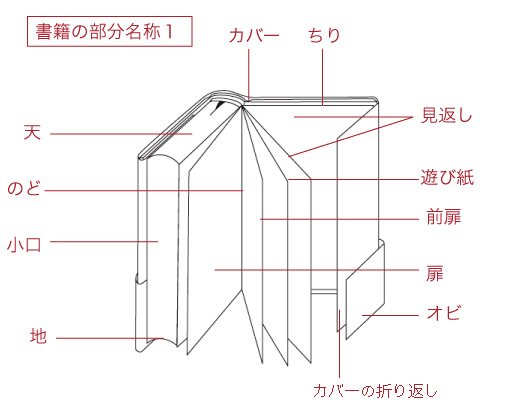

・表1 表4…本のカバーデザイン

・扉…………本のタイトルと作者名が記載されたページ

・まえがき…あいさつ文 はじめの言葉

・目次(作品リスト)

・本文(ほんもん)……作品と内容 見やすく並べます

・あとがき………エピローグ

・奥付………本のタイトル、発行年月日、発行者(自分)の所在など、この本の説明

書き出してみると、どんな版下をおこし、どれだけのデザインをしなくてはならないのかが、明らかになってくるでしょう。何通りかの版下ベースデザインが必要になりますね。

10-03/コンテンツの流れ、こつは「リピート」

「ページ物」といわれるグラフィックスには、最後までスムーズに読ませるために、さまざまな工夫が施されています。

- ページ物作成のこつ

- ・全体は一定のフォーマットを保って進行するようにデザインされます。

・見出しや本文で使うフォントの種類やサイズ、カラー、空間の寸法を統一させ、

一定のリズムを保って読み進めるよう工夫されています。

- 読みやすくするための注意点

- ・書いてあることはすべて読めるように!

・各ページ、どこを読んでいるのか迷子にならないように、目の動きを誘導する。

・退屈にならないように、強調したい場所、大切な場所はわざとリズムを崩す。

皆さんの本のはいかがですか?ダミーを作りましょう。ダミーをなんどもめくって、目がスムーズに進めるか?を確かめてみましょう。

10-04/フォーマットは読み手へに贈る「やさしさ」

「フォーマット」。先に言葉が出てきてしまいました。説明をします。

一冊の本として、リズム良く見てもらうために、全体にいきわたらせる「決まり」 のことです。

それぞれのページに共通性を持たせるため、基本に同じルールを敷いておいて、そのルールに基づいて文字や写真を載せるのです。

例えば、「中身とページの裁断線との空きをどのページも揃える」「繰り返し出てくる同じ部分には、同じフォントを使う」など、統一したほうが読みやすくなる部分には同じ指定を繰り返していきます。

空きの幅やフォントの大きさなど、基本デザインのパターンを決めておいて、ガイド線やグリットなどを決め、これを基本版下「テンプレート」とします。おなじ基本を応用して、いろいろなページの要素を配置していくと、本に統一感が生まれます。

このような基本のひな型を「フォーマット」と呼びます。

10-05/本の丁裁(ていさい)

この課題は「コンテンツの内容とデザイン」中心に見ます。丁寧にデザインし、きれいな造本が成功していることも、もちろんすばらしい仕事として評価します。ですが、簡単な製本だからといって低く評価されるわけではありません。

「お金をかければいい」ってものじゃないのがデザインの世界の常識です。安いコストで、すてきなアイデアでどれだけ内容を引き立てる設計ができるか?が、日夜しのぎをけずって開発されています。

内容を進行する前に、どのような仕立ての本にするか、全体の仕上がりのイメージを考えましょう。

・どんな大きさにしますか?

→大きい本は出力は費用がかかります。

表裏印刷は成功の確率が低いので、紙大も出力費も

3倍かかると思ってください。

・どんな手触りにしますか?

→紙の選択もデザインの一部です。

紙のショップに

行って、実際に紙を選んできましょう。

・表紙の厚みはどのくらいにしますか?

→見返し紙は本文と表紙を視覚的にも

構造的にも繋ぐ重要な働きをしています。

見返し紙をつけましょう。

- 折り本

- 最初に作った「ぱたぱた絵本」のような、糊や糸を使わない折ることによってページを作る本です。

- 平とじ

- ページを重ね、綴じ合わせる本です。

- 張り合わせ製本

- 見開きの状態で紙を出力して内側にページを折り、ページとページを張り合わせて仕立てる本です。のどまで開くことができます。

- 折り丁製本

- 8ページあるいは12ページ、16ページを一組として、折り丁用にページを面付けして出力し、のどを糸でかがります。この製本法ものどまで開く本になるため、たくさんのページ(50ページ以上)の読み物におすすめです。

装丁にはいろいろな方法がありますが、自分のコンテンツに合った方針を決めてください。内容に合った形で「ぜったい完成させること」がいちばん大切です。

10-06/各ページをデザインする

本文の基本のフォーマットを作ります。

最初の見開きページをデザインしてみましょう。

このページをもとに、ページの大きさ、ページマージンや本文のフォントのサイズ、1行にいくつ文字が並ぶかを決めます。

※日本語は、あまり長い数の文字を横組にすると意味が伝わりにくくなることが知られています。横組では30文字以内にすることを心がけましょう。

改行を繰り返し、読み物に合った行間を決めます。

ページの周りの空き「マージン」を決めましたから、1ページに何行入るか、限界がありますよね?フォントの大きさ、1行の文字数と行間と行数とマージンを微調整して、フォーマットを決めましょう。

行が決まり、フォントが入りますと、文字の入ったスペースは箱のような一つの固まりとして扱えるようになります。この文字の箱のことを「段」と呼んでいます。

遠くから眺めると、文字が並んだ様子は「線」に見えませんか?

これはなんと、デザインに利用できる「線」として利用します。

ラインを引いたり、写真を入れたりするのも、好きな大きさで適当に散らすのではなく、文字の「何文字分」「何行分」かのラインにそろえると、絵柄と文字が同じ世界で居心地よく、からみ合います。

こうして、「予算やターゲット」から「本の大きさや体裁」が、「コンテンツの内容と分量」から「文字の大きさと行間、マージン」を割り出し、「段の面積」を決め、「図版や線の大きさや出すタイミング」のルールを定めていくデザインのすすめかたをグリッドデザインといいます。

まず、最初にページレイアウトを決めたら、そのページはページデザインとして保存するのとは別に、基本のフォーマットとして別名保存しておくといいでしょう。

必要であればマージンや文字の高さなど、マークしたい場所にガイドを引いておきます。

この基本フォーマットをコピーして、次のページ、次のページと内容を入れ替えてページを増やしていきます。Illustratorでは、フォントの設定情報も残るので、最初からページごとに細かい指定をし直すよりも、全体の作業が楽ですよ。(読者への思いやりが作る方にとっても楽ちん!)